Yasmin Alinaghi

Klimazone

Venezuela, 1975 und 1993

Arlette lebte seit 30 Jahren in Venezuela. In ihrem Haus in Cumaná in Norden des Landes betrieb sie eine Posada. Das Frühstück für die Übernachtungsgäste bereitete sie selbst zu.

Ihr Mann zählte zu den bedeutendsten Rechtsanwälten des lateinamerikanischen Staates. Da er in der Hauptsache inhaftierte Gegner des Regierungsregimes vertrat, lebten er und seine Frau zurückgezogen und unter Zivilbewachung. Nestor floh als kleiner Junge zu Beginn der Batista-Diktatur mit seinen Eltern aus Kuba ins venezolanische Exil. Vater und Mutter kehrten lange nach dem Sturz Batistas wieder zurück in den kubanischen Inselstaat, während er in der sozialistischen Wahlheimat blieb. Sein kommunistisches Erbe bewahrte er noch heute.

Arlette war Schweizerin. Als junge Frau arbeitete sie als Wahlbeobachterin für das Internationale Rote Kreuz und kam 1974 zur Zeit der ersten Ölkrise während der Präsidentschaftswahlen nach Venezuela. Die Wahlen gewann der Sozialist Caldera, ihr Herz der Leiter des Wahlbüros des kommunistischen Gegenkandidaten. Sie verliebte sich in Nestor und blieb bei ihm im krisengeschüttelten Land.

Arlette unterhielt sich gern mit ihren Übernachtungsgästen, besonders mit jenen aus Europa, wie die beiden Holländerinnen, die gestern völlig dehydriert angekommen waren.

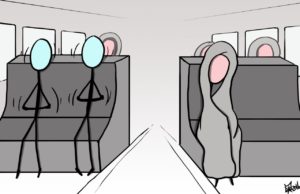

Eni und Grit hatten während der langen Fahrt an die Nordküste so gut wie nichts getrunken. Weder im Überlandbus von Ciudad Bolivár bis Manturin noch auf der Weiterfahrt im Langstreckentaxi, einem sogenannten Por Puestos, von Manturin bis Cumaná.

„Bei der letzten Toilettenpause ist uns nämlich der Bus davongefahren“, empörte sich Eni. „Kaum waren wir ausgestiegen, gab der Fahrer Gas. Wir hatten noch nicht einmal das Toilettenhäuschen erreicht, da mussten wir umdrehen und im Schweinsgalopp dem Bus hinterherlaufen.“

Arlette wusste, dass dieses Verhalten typisch für die Busfahrer in Venezuela war. Jeden Sitzplatz, der während der Fahrt frei wurde, konnten sie auf diese Weise ein zweites Mal verkaufen und sich das Geld in die eigene Taschestecken.

„Zum Glück befand sich der Ehemann einer anderen Toilettengängerin im Bus und zwang den Busfahrer anzuhalten, sonst hätten wir dumm dagestanden“, erzählt Grit weiter.

„Und ohne Gepäck“, ergänzte Eni. Dann schimpfte sie aufgeregt: „Zu allem Überfluss regnete es auch noch. Draußen war es schön warm, da machte mir der Regen nichts aus, aber im Bus froren mir die nassen Haare am Kopf fest.“ Grit fragte: „Warum dreht man die Temperatur in den Reisebussen derart weit runter? Man fühlt sich ja wie im Kühlschrank.“

„Das ist die wärmste Stufe“, erklärte Arlette. „Eine Sparmaßnahme der Regierung hat dazu geführt, dass die Busse nicht mit Klimaanlagen, sondern mit Tiefkühlanlagen ausgestattet wurden.“

„Kühlanlagen?“, echote Eni.

„Ja, die gleichen Anlagen wie in Fleischtransportern. Die Aggregate für Tiefkühlanalgen sind wesentlich billiger als die für Klimaanlagen, kennen allerdings nur zwei Kältestufen; Tieffrieren bei minus zehn oder tiefkühlen bei null Grad Celsius. Ihr habt die wärmere Stufe erlebt“, schmunzelte die Pensionsbesitzerin. Eni und Grit waren fassungslos, aber jetzt verstanden sie, warum die Einheimischen ausnahmslos mit gefütterten Jacken und dicken Decken in den Bus stiegen.

„Ja, die gleichen Anlagen wie in Fleischtransportern. Die Aggregate für Tiefkühlanalgen sind wesentlich billiger als die für Klimaanlagen, kennen allerdings nur zwei Kältestufen; Tieffrieren bei minus zehn oder tiefkühlen bei null Grad Celsius. Ihr habt die wärmere Stufe erlebt“, schmunzelte die Pensionsbesitzerin. Eni und Grit waren fassungslos, aber jetzt verstanden sie, warum die Einheimischen ausnahmslos mit gefütterten Jacken und dicken Decken in den Bus stiegen.

Arlette räumte den Frühstückstisch ab und lächelte über die kleinen Abenteuer ihrer Übernachtungsgäste. Ob sie sich vorstellen konnten, wie es vor 20 Jahren war, als sie allein in einem blauen Dodge Coronet Acht-Zylinder Venezuela durchquerte? Sie traversierte das Land von der Küste im Norden durch das Hochland von Guayana bis zur brasilianischen Grenze. DAS war ein echtes Abenteuer! Um in den Süden Venezuelas zu gelangen, musste sie den Rio Caroni überqueren. Über den Zufluss des Orinoco gelangte man damals nur per Floß. Der Caroni fließt sehr schnell; seine Überfahrt ist gefährlich und wurde zu dieser Zeit nur von den Panare-Indios gewagt. Versteckt am Ufer, fast vollständig verborgen von dichter Vegetation, befand sich eine verwitterte Glocke. Nestor hatte Arlette die Stelle genau beschrieben und sogar einen Plan gezeichnet, trotzdem fand sie die Signalglocke erst nach mehrstündiger Suche. Zunächst entdeckte sie eine angepflockte Kuh, die einsam, mitten im Nichts, unmittelbar neben der Glocke graste. Erleichtert läutete sie, um den Fährmann herbeizurufen. Sie gab das Signal zweimal, so wie Nestor es ihr eingeschärft hatte, und wartete. Der Glockenklang wurde flussaufwärts bis zur Siedlung der Panare-Indianer getragen. Sie wusste, dass ihr Dorf mehrere Tagesreisen entfernt lag und so richtete sich auf eine längere Wartezeit ein. Die Kuh leistete ihr Gesellschaft. Nach zwei Tagen legte ein zahnloser Fährmann mit seinem Floß am Ufer an und setzte Arlette samt Auto und Rindvieh sicher über.

Hinterlasse einen Kommentar

An der Diskussion beteiligen?Hinterlasse uns deinen Kommentar!